공지사항 공지사항 | Home>공지사항 |

공지 한국이위태롭습니다.

페이지 정보

본문

그 동안 한국사회를 지탱해 오던 산업 역군들의 노령화 현상이 두드러진다는 연구 결과가 나왔습니다.

그리고, 진보를 외치면서 온갖 잡다한 명분은 다 긁어 모아 이야기 하는 사람들은 3D업종을 기피합니다.

지금 생산현장에 젊은 피가 없어 수 억대의 기계가 놀고, 높은 교육을 받은 사람들은 어렵고 힘든 일을 기피합니다. 앞으로 3년 내에 저가의 산업과 공업 정책은 중국에 밀리게 될 것이고...고급 IT정책은 타 선진국에 빼앗길 운명의 기로에 서 있습니다. 많은 젊은이들이 일자리가 없어 지금도 방황하고 있습니다...

3년안에 벌어질 상황이 낙관할 수 없는 상태입니다. 아래 신문기사를 읽어 보세요....

정말 큰일이 아닐 수 없습니다.

대선 토론에서 이런 이야기 나오는거 보셨어요? 한국은 지금 가라앉고 있는지도 모릅니다...- -:;

[테마진단] 한국경제 早老 기미 보인다

매일경제

2002년 12월 11일 수요일 오후 6:19:05

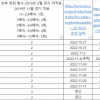

1인당 국민소득 9800달러, 국내총생산(GDP) 4600억달러. 한국의 경제력은 아직 선진국 수준에 크게 못미친다. 그런데 이러한 한국 경제에벌써 늙어가는 조짐이 나타나고 있다. 수명 연장으로 65세 이상 노년층이 늘고 출생률 저하로 14세 이하 유년층은 상대적으로 줄어 전자를 후자로 나눈 이른바 '노령화지수'가 빠르게 높아지고 있다.

지난 80년 11.2%를 나타냈던 이 지수는 90년 20%, 지난해 34.5%를 기록했다. 그만큼 노년층이 상대적으로 두꺼워지고 있다는 얘기다.

노년층 인구를 생산가능 연령층 인구(15∼64세)로 나눈 노년부양비도급속히 높아지고 있다. 노년부양비는 지난 80년 6.1%에 불과했으나 90년 7.4%, 지난해 10.5%로 상승세를 지속하고 있다. 생산가능 연령층이 노년층에 대해 져야 할 부담이 20여 년 사이에 두 배 이상으로 늘어난 셈이다.

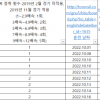

부양비 증가는 민간의 저축여력을 줄이고 이는 경상수지를 악화시키는 요인으로 작용하고 있다. 실제로 우리나라 총저축률은 88년 40%대로 정점을 기록한 이래 추세적으로 떨어져 현재는 26% 선을 기록할정도다. 총저축률이 더 떨어져 총투자율을 밑돌게 될 경우 경상수지가 적자로 돌아설 것이라는 것은 경제학의 기본 원리다.

노년층이 늘면 연금, 건강보험제도 등 사회안전망 확충에 돈이 많이들어 정부의 재정수지가 악화된다는 점도 간과할 수 없다. 아직은 연기금을 포함한 통합재정수지가 흑자를 기록하고 있지만 연금 지급이본격화되는 몇 년 후부터는 수지가 빠르게 악화될 가능성이 있다.

건강보험의 경우 노년층 인구가 늘면 이들이 부담하는 보험금으로는의료비를 충당하는 데 턱없이 모자랄 것이다. 이런 가운데 만일 노년층에서 보험료를 더 받지 못할 경우 젊은층 부담을 늘리거나 공공재원을 투입할 수밖에 없을 것이다.

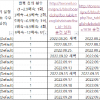

노령화는 생산현장에서도 과거에는 볼 수 없는 풍경을 만들어내고 있다. 육체적 완력이 요구되는 건설현장에서도 젊은 사람은 찾기 힘들고 대부분 40∼50대 노쇠한 사람들이 일하는 모습을 흔히 목격할 수있다.

중소제조업 현장에서도 젊은 사람들의 일손 구하기가 어려워 쉰, 환갑을 넘긴 사람들이 기계와 장비를 다루는 실정이다. 젊은층의 중소제조업 기피증 심화에 따른 일손 부족을 노년층이 일부 메우고 있는것이다. 이래 가지고 어떻게 제조업 생산성을 올릴 수 있겠는가.

일손 부족은 외국인 근로자 활용을 통해서도 일부 해소하고 있다. 외국인 근로자는 한국 경제에 기여하는 측면이 많지만 적지 않은 문제를 야기하고 있는 것 또한 사실이다.

국내 젊은이들이 기피하는 산업 현장에서 낮은 임금으로 대량의 인력을 활용할 수 있다는 것은 기업에는 분명 득이다. 그러나 이는 저임금을 받아왔던 국내 근로자들에게는 상대적으로 불이익을 줄 수도 있다.

또 외국인들이 한국에서 강도 성범죄 등 각종 사회문제를 일으키고있기도 하다. 노동력 부족을 해소하기 위해 일찍부터 이민제도를 도입했던 유럽에서는 사회적 이유 때문에 결국 이민을 제한할 수밖에없었던 사례도 있다.

학교를 졸업한 청소년들은 일자리를 찾지 못해 야단이고 중소기업들은 일손을 구하지 못해 아우성인 상황이 지속돼선 경제가 제대로 성장할 수 없다. 인력수급 불일치 문제가 해결되지 않는 한 성장이 제약을 받을 수밖에 없다는 얘기다.

또 한 가지 문제는 실물자본 축적 부진이다. 지금 한국은 유동성이라는 금융자본은 넘치나 설비투자가 부진해 기계ㆍ장비 등 실물자본 확충은 매우 부진한 상황이다.

90년대 중반 이뤄진 과다투자에 따른 조정과정이라고도 볼 수 있으나투자부진이 장기화될 경우 성장잠재력이 떨어질 것임은 뻔한 일이다.

설상가상으로 최근 국내에서 외국으로 생산기반을 옮기는 기업이 늘고 있어 실물자본 축적은 더욱 부진해지고 있다.

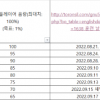

경제 조로화를 부추기는 요인으로 한국인들의 근로의욕 약화도 빼놓을 수 없다. 금융권과 일부 대기업에서 이미 실시하고 있는 주5일 근무제가 '전염효과'를 통해 다른 사업장 근로자들의 일할 분위기를 떨어뜨리고 있는 것이다.

한국은 아직 1인당 국민소득이 세계 30위권에 있다. 또 GDP는 중국의절반 이하, 일본의 10분의 1, 미국의 20분의 1 정도밖에 되지 않는다.

이 단계에서 벌써 성장엔진이 약해지기 시작한다면 어느 세월에 산업강국, 경제대국이 될 수 있을는지 난감하다.

정부, 특히 향후 5년을 담당할 차기 정부는 한국 경제를 회춘(回春)시키고 성장엔진을 강화하는 일에 각별히 신경을 써야 한다.

<온기운 논설위원.經博 kuohn@mk.co.kr>

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

![[펌글]국적 잃을뻔한 다문화 남매...대법 "주민등록증…](http://toronsil.com/gnu5/data/editor/2404/thumb-20240412172340_a1d9ece4528b680b64621eb7dc35a6a4_pxd5_100x100.png)

![[펌글]2024. 4. 10. 각급법원(제1,2심) 판…](http://toronsil.com/gnu5/data/editor/2404/thumb-20240412172333_a1d9ece4528b680b64621eb7dc35a6a4_re9b_100x100.png)